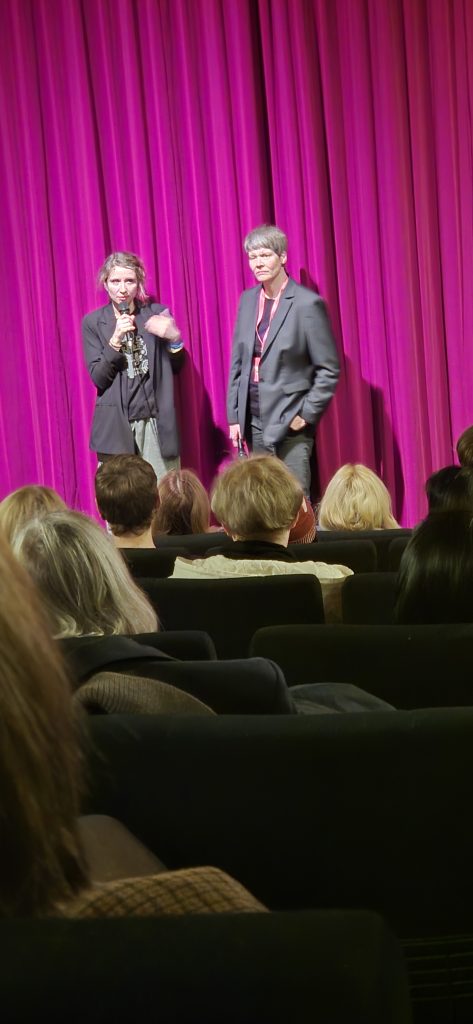

![]() Über den Krieg in der Ukraine und die Macht der Filmkunst sprach ich mit den beiden ukrainischen Regisseurinnen Alisa Kovalenko und Mila Teshaieva. Beide sind beim diesjährigen Internationalen Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival mit herausragenden Filmen vertreten.

Über den Krieg in der Ukraine und die Macht der Filmkunst sprach ich mit den beiden ukrainischen Regisseurinnen Alisa Kovalenko und Mila Teshaieva. Beide sind beim diesjährigen Internationalen Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival mit herausragenden Filmen vertreten.

Alisas Film „My dear Théo“ hatte in Nürnberg ebenso seine Deutschlandpremiere wie Milas Film „Splitter aus Licht“. Alisa kämpfte 2022 für vier Monate als Freiwillige an der Front. Mila ging am ersten Tag nach der Befreiung von Butscha in die Stadt und filmte, wie die Menschen nach den entsetzlichen Kriegsverbrechen der russischen Armee zurück in ihre Leben fanden. Mila war viele Jahre vor allem als Fotografin unterwegs, im Krieg wurde das Filmen für sie immer wichtiger. Für beide Künstlerinnen hat sich das Selbstverständnis durch den Krieg stark verändert. Kunst um der Kunst willen, ist unmöglich geworden. Filme sind Akte des Handelns, der Einmischung, sie versuchen, eine Brücke der Humanität zu sein.

Alisa, warum bist du nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im März 2022 als Freiwillige an die Front gegangen?

![]() Alisa Kovalenko: Der emotionale Weg hin zu der Entscheidung, an die Front zu gehen, startete mit der Euromaidan-Revolution Ende 2013. Ich war Studentin an der Filmschule in Kiew und natürlich haben wir die Aufstände gefilmt, wir wollten dokumentieren, was passierte. Zur gleichen Zeit haben wir aber auch dabei geholfen, Barrikaden zu bauen und haben Öl für Molotow-Cocktails gebracht. Danach ging ich in den Donbass, als es 2014 von Russland besetzt wurde. Ich filmte die freiwilligen Kämpfer an der Front. Ich hatte aber schon damals das Gefühl, dass Kino allein nicht genug ist. Ich gab mir das Versprechen, dass ich kämpfen werde, wenn sich der Krieg ausweitet. Das habe ich dann eingelöst. Es war ein langer Weg für mich zu verstehen, was meine Rolle in diesem historischen Moment des russischen Überfalls auf mein Land ist.

Alisa Kovalenko: Der emotionale Weg hin zu der Entscheidung, an die Front zu gehen, startete mit der Euromaidan-Revolution Ende 2013. Ich war Studentin an der Filmschule in Kiew und natürlich haben wir die Aufstände gefilmt, wir wollten dokumentieren, was passierte. Zur gleichen Zeit haben wir aber auch dabei geholfen, Barrikaden zu bauen und haben Öl für Molotow-Cocktails gebracht. Danach ging ich in den Donbass, als es 2014 von Russland besetzt wurde. Ich filmte die freiwilligen Kämpfer an der Front. Ich hatte aber schon damals das Gefühl, dass Kino allein nicht genug ist. Ich gab mir das Versprechen, dass ich kämpfen werde, wenn sich der Krieg ausweitet. Das habe ich dann eingelöst. Es war ein langer Weg für mich zu verstehen, was meine Rolle in diesem historischen Moment des russischen Überfalls auf mein Land ist.

Welch Rolle hat das Filmen für Dich an der Front gespielt?

![]() Alisa: Zunächst einmal fühlte es sich für mich an der Front organisch an. Ich fühlte, dass ich am richtigen Ort bin. Aber ich sah mich nicht mehr als Filmemacherin, da war etwas in mir gestorben. Ich kämpfte in einer erstaunlichen Einheit mit sehr motivierten, großartigen Menschen. Wir alle kämpften nicht nur um Land, sondern für unsere Werte. Für die Zukunft meines Sohnes, unserer Kinder. Für ihre Freiheit, ihre Zukunft zu wählen.

Alisa: Zunächst einmal fühlte es sich für mich an der Front organisch an. Ich fühlte, dass ich am richtigen Ort bin. Aber ich sah mich nicht mehr als Filmemacherin, da war etwas in mir gestorben. Ich kämpfte in einer erstaunlichen Einheit mit sehr motivierten, großartigen Menschen. Wir alle kämpften nicht nur um Land, sondern für unsere Werte. Für die Zukunft meines Sohnes, unserer Kinder. Für ihre Freiheit, ihre Zukunft zu wählen.

Wie viel hast Du an der Front gefilmt?

![]() Alisa: Nicht viel, vielleicht insgesamt 20 Stunden in vier Monaten. Ich musste mich manchmal dazu zwingen. Die meiste Zeit war meine Kamera in meiner Tasche. Ich filmte mehr für die eigene Erinnerung, für das Familienarchiv, für meinen Sohn. Die Idee, einen Film zu machen, kam viel später. Manchmal habe ich nur Bäume oder Felder gefilmt. Im März 2022 beschützten wir Kiew vor den russischen Soldaten und nachdem diese geflohen waren, gingen wir in die Region von Charkiw. Wir starteten im Industriegebiet vor Charkiw und gingen von dort bis zur russischen Grenze. Irgendwann saßen wir im Wald fest und sollten die letzten Orte befreien, doch die Russen drängten uns zurück. Als immer mehr meiner Waffenbrüder getötet wurden, wollte ich auch an sie erinnern.

Alisa: Nicht viel, vielleicht insgesamt 20 Stunden in vier Monaten. Ich musste mich manchmal dazu zwingen. Die meiste Zeit war meine Kamera in meiner Tasche. Ich filmte mehr für die eigene Erinnerung, für das Familienarchiv, für meinen Sohn. Die Idee, einen Film zu machen, kam viel später. Manchmal habe ich nur Bäume oder Felder gefilmt. Im März 2022 beschützten wir Kiew vor den russischen Soldaten und nachdem diese geflohen waren, gingen wir in die Region von Charkiw. Wir starteten im Industriegebiet vor Charkiw und gingen von dort bis zur russischen Grenze. Irgendwann saßen wir im Wald fest und sollten die letzten Orte befreien, doch die Russen drängten uns zurück. Als immer mehr meiner Waffenbrüder getötet wurden, wollte ich auch an sie erinnern.

Nach vier Monaten hast Du die Front verlassen…

![]() Alisa: Dafür gab es unterschiedliche Gründen. Die Regierung wollte, dass alle Freiwilligen in die offiziellen Truppen eingegliedert werden. Man sollte Verträge unterzeichnen. Als Freiwillige musste man das nicht tun, man wurde auch nicht bezahlt, hatte keinerlei soziale Absicherung. Wenn man verwundet wurde, hatte man keinen Anspruch darauf, in einem Militärkrankenhaus behandelt zu werden. Mein Kommandeur gab mir eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich Teil der Armee werden möchte. Ich sprach lange mit meinem Mann darüber. Er war auch der Produzent meines Films über Jugendliche im Donbass, an dem ich schon lange gearbeitet hatte, und ich merkte, dass es wichtig war, diesen Film zu beenden. (Anmerkung: Es handelt sich um Alisas Film „We will not fade away“, der 2023 beim Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival den Preis der Open Eyes-Jugendjury gewonnen hat.)

Alisa: Dafür gab es unterschiedliche Gründen. Die Regierung wollte, dass alle Freiwilligen in die offiziellen Truppen eingegliedert werden. Man sollte Verträge unterzeichnen. Als Freiwillige musste man das nicht tun, man wurde auch nicht bezahlt, hatte keinerlei soziale Absicherung. Wenn man verwundet wurde, hatte man keinen Anspruch darauf, in einem Militärkrankenhaus behandelt zu werden. Mein Kommandeur gab mir eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich Teil der Armee werden möchte. Ich sprach lange mit meinem Mann darüber. Er war auch der Produzent meines Films über Jugendliche im Donbass, an dem ich schon lange gearbeitet hatte, und ich merkte, dass es wichtig war, diesen Film zu beenden. (Anmerkung: Es handelt sich um Alisas Film „We will not fade away“, der 2023 beim Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival den Preis der Open Eyes-Jugendjury gewonnen hat.)

Mila, wie hast Du den Beginn des russischen Angriffskrieges erlebt?

![]() Mila Teshaieva: Ich lebe in Berlin, fuhr aber sofort in den ersten Tagen nach Kiew. Nicht als Filmemacherin, Fotografin oder Schriftstellerin, sondern als Bürgerin. Es war für mich sehr wichtig, dort zu sein, zu fühlen, was mit den Menschen passiert, mit meinem Land. Diesen unglaublichen historischen Moment zu erleben. Die Fotokamera fühlte sich hilflos an. Bilder aufzunehmen und Texte zu schreiben, erschien mir nicht genug. Ich startete mit dem Filmen, bewegte Bilder halfen mir zuzuhören, sie gaben den Menschen eine Stimme. Vor allem nach der Befreiung von Kiew und als die schrecklichen Kriegsverbrechen in Butscha bekannt wurden. Ich fühlte mich insgesamt sehr hilflos, weil Menschlichkeit und Kunst versagt hatten, sie hatten nicht verhindern können, dass so etwas im Jahr 2022 passiert. Es fühlte sich an wie eine riesige Mauer, die auf dich stürzt. Und das Einzige, was du tun kannst, ist dich hinter deiner Kamera zu verstecken, aufzunehmen und den Menschen eine Stimme zu geben.

Mila Teshaieva: Ich lebe in Berlin, fuhr aber sofort in den ersten Tagen nach Kiew. Nicht als Filmemacherin, Fotografin oder Schriftstellerin, sondern als Bürgerin. Es war für mich sehr wichtig, dort zu sein, zu fühlen, was mit den Menschen passiert, mit meinem Land. Diesen unglaublichen historischen Moment zu erleben. Die Fotokamera fühlte sich hilflos an. Bilder aufzunehmen und Texte zu schreiben, erschien mir nicht genug. Ich startete mit dem Filmen, bewegte Bilder halfen mir zuzuhören, sie gaben den Menschen eine Stimme. Vor allem nach der Befreiung von Kiew und als die schrecklichen Kriegsverbrechen in Butscha bekannt wurden. Ich fühlte mich insgesamt sehr hilflos, weil Menschlichkeit und Kunst versagt hatten, sie hatten nicht verhindern können, dass so etwas im Jahr 2022 passiert. Es fühlte sich an wie eine riesige Mauer, die auf dich stürzt. Und das Einzige, was du tun kannst, ist dich hinter deiner Kamera zu verstecken, aufzunehmen und den Menschen eine Stimme zu geben.

Welche Rolle spielt Mut bei Eurer Arbeit?

![]() Alisa: Für mich bedeutet es mutig zu sein, wenn du deine Angst bekämpfen kannst. Aber ich musste meine Angst nicht bekämpfen, weil ich keine hatte. Ich hatte vorher schon schreckliche Dinge erlebt. Ich war im Donbass in russischer Gefangenschaft gewesen, hatte sexualisierte Gewalt erlebt. Wenn du durch solch extreme Situationen gegangen bist, ist die rote Linie der Angst verschwunden. Nur in einem Moment hatte ich große Angst, nämlich als wir im Wald festsaßen und wussten, dass die russischen Soldaten sehr nah sind. Man sah im Wald nichts, konnte nur hören. Ich wurde panisch, weil ich den Albtraum hatte, dass wir alle gefangen genommen werden. Ich bat meinen Kommandeur, die Position zu ändern und dahin zu gehen, wo es noch gefährlicher ist, wo wir aber den Horizont sehen konnten.

Alisa: Für mich bedeutet es mutig zu sein, wenn du deine Angst bekämpfen kannst. Aber ich musste meine Angst nicht bekämpfen, weil ich keine hatte. Ich hatte vorher schon schreckliche Dinge erlebt. Ich war im Donbass in russischer Gefangenschaft gewesen, hatte sexualisierte Gewalt erlebt. Wenn du durch solch extreme Situationen gegangen bist, ist die rote Linie der Angst verschwunden. Nur in einem Moment hatte ich große Angst, nämlich als wir im Wald festsaßen und wussten, dass die russischen Soldaten sehr nah sind. Man sah im Wald nichts, konnte nur hören. Ich wurde panisch, weil ich den Albtraum hatte, dass wir alle gefangen genommen werden. Ich bat meinen Kommandeur, die Position zu ändern und dahin zu gehen, wo es noch gefährlicher ist, wo wir aber den Horizont sehen konnten.

![]() Mila: Ich hatte keine Angst, nach Kiew zu kommen, denn ich kam ja einfach nur nach Hause. Ich war in einer anderen Situation als Alisa. Als wir im April hörten, dass Butscha befreit war, fuhr ich am nächsten Tag mit eine Gruppe dorthin, die den Menschen humanitäre Hilfe brachte. Es gab keine Gefahr mehr, aber es wurde immer offensichtlicher, welche Gräuel dort passiert waren und es wurde emotional immer schwieriger. Ich war dort bis Mitte Mai und dann habe ich gleich damit begonnen, den Film zu schneiden und herauszubringen. Ich fühlte die Verantwortung, ihn möglichst schnell zu zeigen. Es gab damals die Debatte, ob Deutschland und andere Länder der Ukraine neue Waffen liefern und unser Film brachte eine sehr persönliche Perspektive in diese Debatte ein. Ich hatte die Hoffnung, damit etwas bewirken zu können.

Mila: Ich hatte keine Angst, nach Kiew zu kommen, denn ich kam ja einfach nur nach Hause. Ich war in einer anderen Situation als Alisa. Als wir im April hörten, dass Butscha befreit war, fuhr ich am nächsten Tag mit eine Gruppe dorthin, die den Menschen humanitäre Hilfe brachte. Es gab keine Gefahr mehr, aber es wurde immer offensichtlicher, welche Gräuel dort passiert waren und es wurde emotional immer schwieriger. Ich war dort bis Mitte Mai und dann habe ich gleich damit begonnen, den Film zu schneiden und herauszubringen. Ich fühlte die Verantwortung, ihn möglichst schnell zu zeigen. Es gab damals die Debatte, ob Deutschland und andere Länder der Ukraine neue Waffen liefern und unser Film brachte eine sehr persönliche Perspektive in diese Debatte ein. Ich hatte die Hoffnung, damit etwas bewirken zu können.

Kann Film aus Eurer Sicht denn tatsächlich Einfluss nehmen auf Politik?

![]() Alisa: Ich verwebe in meinem Film Bilder und die Briefe, die ich an der Front an meinen fünfjährigen Sohn schrieb und mit der Notizfunktion auf meinem Handy speicherte. Als immer mehr meiner Kameraden getötet wurden, dachte ich darüber nach, wie wir eine Brücke aus Erinnerungen bauen können zwischen den Eltern, die kämpfen müssen, und ihren Kindern. Ich wollte keine angstfreien Soldaten zeigen, sondern Zerbrechlichkeit und Menschlichkeit. Die meisten Menschen in meiner Einheit waren normale Leute ohne militärische Erfahrung. Ich wollte die Helme abnehmen und die Gesichter der Menschen zeigen, die lachen und Angst haben, die im Schützgraben via Handy Yoga mit ihren Kindern machen. Der Film handelt von Humanität und vielleicht wird es für die Menschen in Deutschland und Europa einfacher, mit uns zu fühlen, wenn wir nicht nur Soldaten zeigen, sondern Menschen, die für die Zukunft ihrer Kinder kämpfen. Dabei fühle ich mich immer noch nicht wieder wie eine Künstlerin, die Kunst um der Kunst willen macht. Wenn du einen Film drehst, sollte es für etwas Größeres sein.

Alisa: Ich verwebe in meinem Film Bilder und die Briefe, die ich an der Front an meinen fünfjährigen Sohn schrieb und mit der Notizfunktion auf meinem Handy speicherte. Als immer mehr meiner Kameraden getötet wurden, dachte ich darüber nach, wie wir eine Brücke aus Erinnerungen bauen können zwischen den Eltern, die kämpfen müssen, und ihren Kindern. Ich wollte keine angstfreien Soldaten zeigen, sondern Zerbrechlichkeit und Menschlichkeit. Die meisten Menschen in meiner Einheit waren normale Leute ohne militärische Erfahrung. Ich wollte die Helme abnehmen und die Gesichter der Menschen zeigen, die lachen und Angst haben, die im Schützgraben via Handy Yoga mit ihren Kindern machen. Der Film handelt von Humanität und vielleicht wird es für die Menschen in Deutschland und Europa einfacher, mit uns zu fühlen, wenn wir nicht nur Soldaten zeigen, sondern Menschen, die für die Zukunft ihrer Kinder kämpfen. Dabei fühle ich mich immer noch nicht wieder wie eine Künstlerin, die Kunst um der Kunst willen macht. Wenn du einen Film drehst, sollte es für etwas Größeres sein.

![]() Mila: Ich sehe das sehr ähnlich. Im Krieg setzte sich bei vielen Künstlern die Erfahrung durch, dass wir nicht für uns selber existieren. Wir haben die Verpflichtung, über Gerechtigkeit zu sprechen. Kunst muss Einfluss nehmen. Unsere Demokratien weltweit sind in einem so kritischen Zustand, dass ich nur Kunst akzeptieren kann, die vom Versagen und Schwinden der Humanität erzählt.

Mila: Ich sehe das sehr ähnlich. Im Krieg setzte sich bei vielen Künstlern die Erfahrung durch, dass wir nicht für uns selber existieren. Wir haben die Verpflichtung, über Gerechtigkeit zu sprechen. Kunst muss Einfluss nehmen. Unsere Demokratien weltweit sind in einem so kritischen Zustand, dass ich nur Kunst akzeptieren kann, die vom Versagen und Schwinden der Humanität erzählt.

Sehen das viele Künstler*innen in der Ukraine so?

![]() Alisa: Ich denke, alle Künstler in der Ukraine teilen diese Auffassung. Viele gingen an die Front, Schriftsteller, Filmemacher, Fotografen… und viele starben. Ich plane auch wieder zu kämpfen, denn ich kann dieses dunkle Lochen in mir nicht füllen. Es ist, als würde es mich auffressen. Es ist hart, mit diesem Gefühl zu leben.

Alisa: Ich denke, alle Künstler in der Ukraine teilen diese Auffassung. Viele gingen an die Front, Schriftsteller, Filmemacher, Fotografen… und viele starben. Ich plane auch wieder zu kämpfen, denn ich kann dieses dunkle Lochen in mir nicht füllen. Es ist, als würde es mich auffressen. Es ist hart, mit diesem Gefühl zu leben.

Habt Ihr die Hoffnung, die Menschen in Europa, außerhalb der Ukraine, erreichen zu können?

![]() Mila: Ja, ich denke, wir können das schaffen. Aber nicht mehr mit Nachrichten über den Krieg, sondern mit Geschichten, die uns Menschen miteinander verbinden. Es ist die Zeit für sehr persönliche, für tief reflektierte künstlerische Arbeiten. In ihnen können die Menschen erkennen: Das dort im Krieg, das könnte auch ich sein.

Mila: Ja, ich denke, wir können das schaffen. Aber nicht mehr mit Nachrichten über den Krieg, sondern mit Geschichten, die uns Menschen miteinander verbinden. Es ist die Zeit für sehr persönliche, für tief reflektierte künstlerische Arbeiten. In ihnen können die Menschen erkennen: Das dort im Krieg, das könnte auch ich sein.

![]() Alisa: Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich durch Kunst gar nichts verändern lässt. Dann glaube ich wieder fest daran. Bevor ich für das Menschenrechtsfilmfestival nach Nürnberg gekommen bin, war ich in Uganda bei einer Konferenz zum Thema sexualisierte Gewalt als Mittel der Kriegsführung und wie Frauen aus Uganda, Südsudan, Kongo … sie überlebt haben. Es war so emotional und für uns alle so wichtig, die Solidarität unter uns Frauen zu erleben. Das sind Momente in denen mir besonders klar ist, dass wir gemeinsam gegen das Böse, gegen Gewalt und Aggressoren, kämpfen müssen.

Alisa: Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich durch Kunst gar nichts verändern lässt. Dann glaube ich wieder fest daran. Bevor ich für das Menschenrechtsfilmfestival nach Nürnberg gekommen bin, war ich in Uganda bei einer Konferenz zum Thema sexualisierte Gewalt als Mittel der Kriegsführung und wie Frauen aus Uganda, Südsudan, Kongo … sie überlebt haben. Es war so emotional und für uns alle so wichtig, die Solidarität unter uns Frauen zu erleben. Das sind Momente in denen mir besonders klar ist, dass wir gemeinsam gegen das Böse, gegen Gewalt und Aggressoren, kämpfen müssen.

Was bedeuten Eure Filme für die Menschen in der Ukraine?

![]() Mila: Ich habe meinen Film vor etwas weniger als einem Monat in Kiew gezeigt. Und ich hatte den Eindruck, dass die Menschen im Kino dankbar dafür waren, dass jemand darüber spricht, wie sie sich im Krieg fühlen. Sie konnten erfahren, dass es nicht ihre persönlichen Probleme sind, sondern es sich um die Normalität des Krieges handelt. Krieg hinterlässt Ruinen tief in den Menschen, über Generationen hinweg.

Mila: Ich habe meinen Film vor etwas weniger als einem Monat in Kiew gezeigt. Und ich hatte den Eindruck, dass die Menschen im Kino dankbar dafür waren, dass jemand darüber spricht, wie sie sich im Krieg fühlen. Sie konnten erfahren, dass es nicht ihre persönlichen Probleme sind, sondern es sich um die Normalität des Krieges handelt. Krieg hinterlässt Ruinen tief in den Menschen, über Generationen hinweg.

Ihr habt beide Filmprojekte mit Jugendlichen gemacht. Wie kann Filmkunst den jungen Menschen vielleicht dabei helfen, den Krieg zu ertragen?

![]() Alisa: Mein Sohn ist jetzt acht Jahre alt, er spricht nicht über Angst und Schmerz. Kinder können vieles von dem, was an existentiellen Dingen in ihnen passiert, nicht aussprechen. Man kann nur kleine Zeichen sehen, die zeigen, wie gestresst sie sind. Théo ist oft ohne Grund sehr ängstlich und beginnt zu weinen. Es ist schwer, den Kindern zu helfen. Wir reden nicht genug mit ihnen und widmen ihnen nicht genug Aufmerksamkeit. Mein Film handelt auch davon, wie wir Kindern den Krieg erklären können. Wie wir ihnen in dem Tsumami aus Krieg, aber auch aus Desinformationen und vielem mehr, Sicherheit geben können.

Alisa: Mein Sohn ist jetzt acht Jahre alt, er spricht nicht über Angst und Schmerz. Kinder können vieles von dem, was an existentiellen Dingen in ihnen passiert, nicht aussprechen. Man kann nur kleine Zeichen sehen, die zeigen, wie gestresst sie sind. Théo ist oft ohne Grund sehr ängstlich und beginnt zu weinen. Es ist schwer, den Kindern zu helfen. Wir reden nicht genug mit ihnen und widmen ihnen nicht genug Aufmerksamkeit. Mein Film handelt auch davon, wie wir Kindern den Krieg erklären können. Wie wir ihnen in dem Tsumami aus Krieg, aber auch aus Desinformationen und vielem mehr, Sicherheit geben können.

![]() Mila: Als wir in einer Schule in Borodjanka gefilmt haben – einem der ersten Orte, der schrecklich unter dem Bombardement der Russen und der Besatzung gelitten hat – fragte ein Lehrer die Jugendlichen nach ihren Erlebnissen. Sie sprachen sehr persönlich über das Grauen. Das war zwei Jahre nach der Besatzung und mir wurde klar, dass sie bisher niemand nach ihren Erfahrungen gefragt hatte. Es saß die ganze Zeit in ihnen und das ängstigt mich sehr. Denn diese Kinder werden einmal die ukrainische Gesellschaft bilden. Wir müssen mit ihnen mehr sprechen, aber das müssen Organisationen machen. Die Erwachsenen selber sind auch traumatisiert.

Mila: Als wir in einer Schule in Borodjanka gefilmt haben – einem der ersten Orte, der schrecklich unter dem Bombardement der Russen und der Besatzung gelitten hat – fragte ein Lehrer die Jugendlichen nach ihren Erlebnissen. Sie sprachen sehr persönlich über das Grauen. Das war zwei Jahre nach der Besatzung und mir wurde klar, dass sie bisher niemand nach ihren Erfahrungen gefragt hatte. Es saß die ganze Zeit in ihnen und das ängstigt mich sehr. Denn diese Kinder werden einmal die ukrainische Gesellschaft bilden. Wir müssen mit ihnen mehr sprechen, aber das müssen Organisationen machen. Die Erwachsenen selber sind auch traumatisiert.

![]() Alisa: Unser Bildungssystem muss sich dafür total verändern. Und letztlich versuchen wir auch mit unserer künstlerischen Arbeit, den Jugendlichen zu helfen.

Alisa: Unser Bildungssystem muss sich dafür total verändern. Und letztlich versuchen wir auch mit unserer künstlerischen Arbeit, den Jugendlichen zu helfen.

Welchen Unterschied macht es, als weibliche Künstlerin* im Krieg zu arbeiten?

![]() Mila: Filmemacherinnen haben eine enorm große Sensibilität und viel Empathie. Sie haben die Fähigkeit, den Schmerz anderer Menschen zu spüren. Ich habe nie eine Filmemacherin erlebt, die den Schmerz anderer Menschen missbrauchen würde. Ich sah aber Männer, die das gemacht haben. Wenn es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, die Gewalt erlitten haben, muss du eine emotional sehr intelligente Person sein. Ich denke, dass Frauen diese Arbeit machen können, ohne andere zu retraumatisieren.

Mila: Filmemacherinnen haben eine enorm große Sensibilität und viel Empathie. Sie haben die Fähigkeit, den Schmerz anderer Menschen zu spüren. Ich habe nie eine Filmemacherin erlebt, die den Schmerz anderer Menschen missbrauchen würde. Ich sah aber Männer, die das gemacht haben. Wenn es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, die Gewalt erlitten haben, muss du eine emotional sehr intelligente Person sein. Ich denke, dass Frauen diese Arbeit machen können, ohne andere zu retraumatisieren.

![]() Alisa: Als Frau an der Front zu kämpfen ist kompliziert. Es gibt ein starkes patriarchales Erbe und das war sogar in meiner tollen Einheit zu spüren. Als Mann bist du sofort ein Kämpfer, egal ob du dick, dünn, körperlich stark bist oder nicht. Als Frau musst du beweisen, dass du eine Kämpferin bist. Jeder will dir helfen, weil du angeblich nicht stark genug bist. Ich war aber immer die erste, die sich gemeldet hat, wenn etwas zu tun war.

Alisa: Als Frau an der Front zu kämpfen ist kompliziert. Es gibt ein starkes patriarchales Erbe und das war sogar in meiner tollen Einheit zu spüren. Als Mann bist du sofort ein Kämpfer, egal ob du dick, dünn, körperlich stark bist oder nicht. Als Frau musst du beweisen, dass du eine Kämpferin bist. Jeder will dir helfen, weil du angeblich nicht stark genug bist. Ich war aber immer die erste, die sich gemeldet hat, wenn etwas zu tun war.